Sitzen und Spondylolisthesis: Belastung für die Lendenwirbelsäule

Spondylolisthesis (Wirbelgleiten) bedeutet nicht, dass Sie auf das Sitzen verzichten müssen – doch die Art des Sitzens entscheidet über Beschwerden oder Entlastung. Dieser Artikel kombiniert aktuelle Forschung, klinische Erfahrung und praxisnahe Empfehlungen für einen stabileren, beschwerdefreien Alltag.

Was ist Spondylolisthesis – und warum spielt Sitzen eine Rolle?

Spondylolisthesis beschreibt das Vorrutschen eines Wirbelkörpers nach vorn, häufig an der Lendenwirbelsäule (L4/L5 oder L5/S1). Typische Beschwerden treten oft beim Sitzen auf: dumpfe Schmerzen, Steifigkeit beim Aufstehen, ziehende oder kribbelnde Beine.

Hier ist es wichtig, zu unterscheiden:

- Sitzen an sich ist keine Belastung, wenn Haltung und Bewegung stimmen.

- Langes, unbewegtes Sitzen – etwa mehrere Stunden ohne Positionswechsel – erhöht hingegen die Scherkräfte in der Wirbelsäule deutlich.

Was passiert biomechanisch beim Sitzen?

In einer klassischen Studie von Wilke et al. (Spine 1999) wurden intradiskale Drücke im menschlichen Rücken in verschiedenen Positionen gemessen.

Ergebnis:

- Im aufrechten Sitzen liegt der Druck bei etwa 0,46 MPa.

- Beim entspannten, leicht vorgebeugten Sitzen steigt er auf rund 0,83 MPa.

- Im Stehen liegt der Vergleichswert bei 0,50 MPa.

Das bedeutet: Sitzen kann sogar weniger Druck erzeugen als Stehen – wenn die Haltung stimmt. Erst durch Rundrücken und Beckenrückkippung entstehen erhöhte Scher- und Druckbelastungen, die bei einer Spondylolisthesis problematisch sind.

Warum Beschwerden mit der Zeit zunehmen

Drei Faktoren sind ausschlaggebend:

- Bewegungsmangel: Bei längerem Sitzen wird die Muskulatur passiv, die Durchblutung sinkt, Stoffwechselprodukte stauen sich – die Folge sind Reizungen und Schmerzverstärkung.

- Beckenrückkippung: Das nach hinten gekippte Becken lässt den Gleitwirbel weiter nach vorn rutschen und erhöht die Belastung auf die Facettengelenke.

- Fehlende Kern-Stabilisierung: Eine Spondylolisthesis ist keine reine Knochenproblematik, sondern ein Stabilitätsproblem. Die tiefen Rumpfmuskeln (Multifidus, Transversus abdominis, Beckenboden) halten die Wirbel in ihrer Achse. Ohne aktive Stabilisierung verliert die Wirbelsäule ihre Kontrolle.

Die 3×3-Regel für gesünderes Sitzen

Haltung – stabile Basis

- Becken neutral: Auf den Sitzbeinhöckern sitzen, kein Rundrücken, kein Hohlkreuz.

- Leichte Lendenstütze: Ein dünnes Kissen genügt, um die natürliche Lordose zu stützen.

- Füße fest am Boden: Die Beine geben der Wirbelsäule Halt.

Dynamik – Bewegung als Therapie

- 30/1-Regel: Alle 30 Minuten mindestens 1 Minute aufstehen, gehen oder sich strecken.

- Mikrobewegungen: Kleine Positionswechsel alle 5–10 Minuten – Becken kippen, Schultern rollen, Gewicht verlagern.

- Alltagsrhythmus: Telefonate im Stehen, Lesen im Sitzen – so entsteht Bewegung ohne Aufwand.

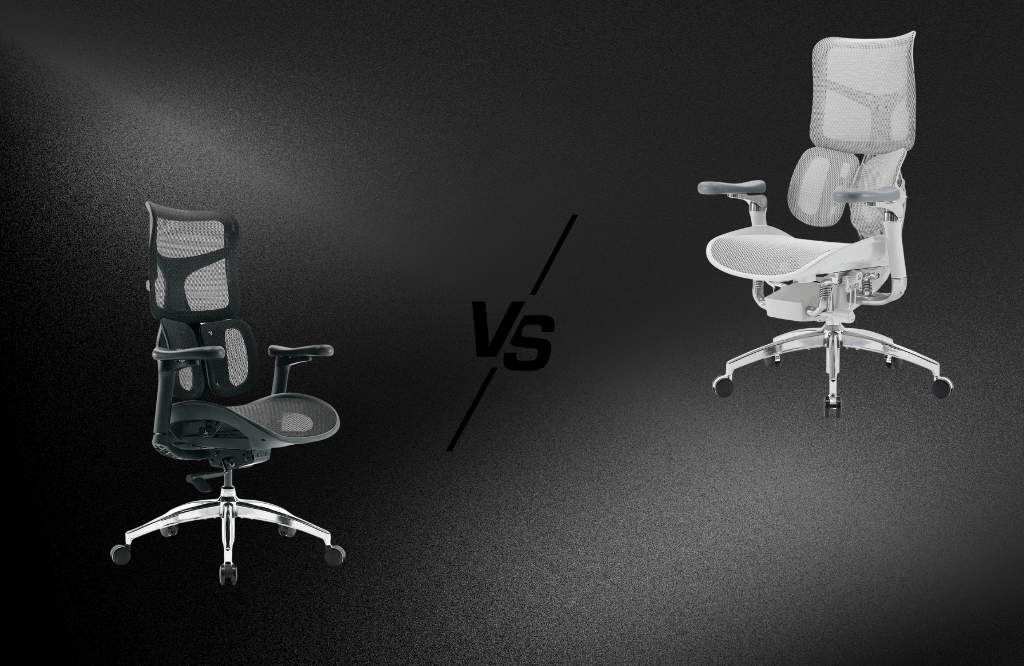

Der richtige ergonomische Stuhl für Spondylolisthesis

Ein ergonomischer Stuhl ist für Menschen mit Spondylolisthesis besonders wichtig. Er sollte eine flexible Rückenlehne, eine flache Lendenstütze und eine anpassbare Sitzhöhe bieten. Dadurch bleibt das Becken neutral und die Wirbelsäule stabil. Ein guter ergonomischer Stuhl ermöglicht kleine Bewegungen und unterstützt so dynamisches Sitzen, das die Belastung auf die Lendenwirbelsäule reduziert.

Mikro-Übungen und Kern-Stabilisierung

Regelmäßige kurze Aktivierungen fördern die Stabilität und Durchblutung:

- Becken-Kippung (30 Sekunden): Im Sitzen Becken sanft vor- und zurückrollen, um die neutrale Position zu spüren.

- Brustbein heben (6 Atemzüge): Schultern entspannen, Brustbein leicht anheben, Wirbelsäule aufrichten.

- Hüftbeuger dehnen (je Seite 30 Sekunden): Im Stand kleinen Ausfallschritt machen, Becken leicht nach vorn schieben.

- Core-Aktivierung (1 Minute): Im Sitzen den Unterbauch sanft nach innen ziehen, ohne den Atem anzuhalten.

- Fußpumpe: Fersen und Zehen abwechselnd heben, um den Kreislauf anzuregen.

Warum das wirkt: Diese kleinen Impulse aktivieren die Kernmuskulatur, reduzieren Scherkräfte und trainieren die segmentale Stabilität – das entscheidende Ziel jeder konservativen Therapie.

Häufige Irrtümer – kurz erklärt

| Irrtum | Realität |

|---|---|

| Sitzen verschlimmert Wirbelgleiten. | Nur langes, unbewegtes Sitzen in ungünstiger Haltung erhöht Beschwerden. |

| Je dicker die Lendenstütze, desto besser. | Zu starke Lordosenrollen verstärken Scherkräfte – flache Stützen sind effektiver. |

| Nur Stehen ist gesund. | Dauerstehen kann dieselben Probleme erzeugen – der Positionswechsel ist entscheidend. |

Wann Sie ärztliche oder physiotherapeutische Hilfe brauchen

Eine konservative Behandlung ist laut Leitlinien der North American Spine Society (NASS) und der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft die erste Wahl. Der empfohlene Zeitraum für eine strukturierte Physiotherapie liegt bei etwa 4–6 Wochen.

Wenden Sie sich an Ärztin oder Therapeut, wenn:

- Taubheitsgefühle oder Schwäche in den Beinen auftreten

- Blasen- oder Darmfunktionen beeinträchtigt sind

- trotz gezielter Übungen nach 6 Wochen keine Besserung eintritt

Die Behandlung umfasst gezielte Kern-Stabilisierung, Haltungs- und Bewegungsschulung sowie alltagsnahe Anpassungen.

Fazit

Sitzen gehört zum Alltag – auch mit Spondylolisthesis. Entscheidend ist, wie Sie sitzen und wie aktiv Ihr Rücken dabei bleibt:

- Neutrale Beckenposition halten

- Regelmäßig Bewegungspausen einbauen

- Die tiefe Rumpfmuskulatur gezielt stärken

- Langes, unbewegtes Sitzen konsequent vermeiden

Mit diesen Strategien können Sie Beschwerden effektiv reduzieren, die Wirbelsäule stabilisieren und langfristig aktiv bleiben.

Quellen

- Wilke H.J. et al. (1999): New In Vivo Measurements of Pressures in the Intervertebral Disc in Daily Life, Spine 24(8): 755–762.

-

North American Spine Society (2014): Clinical Guidelines for the Treatment of Degenerative Lumbar Spondylolisthesis.

- StatPearls (2025): Spondylolisthesis – Diagnosis and Management.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine ärztliche Untersuchung oder Therapie. Er bietet wissenschaftlich fundierte Informationen zur Selbsthilfe und Prävention. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Physiotherapeuten.